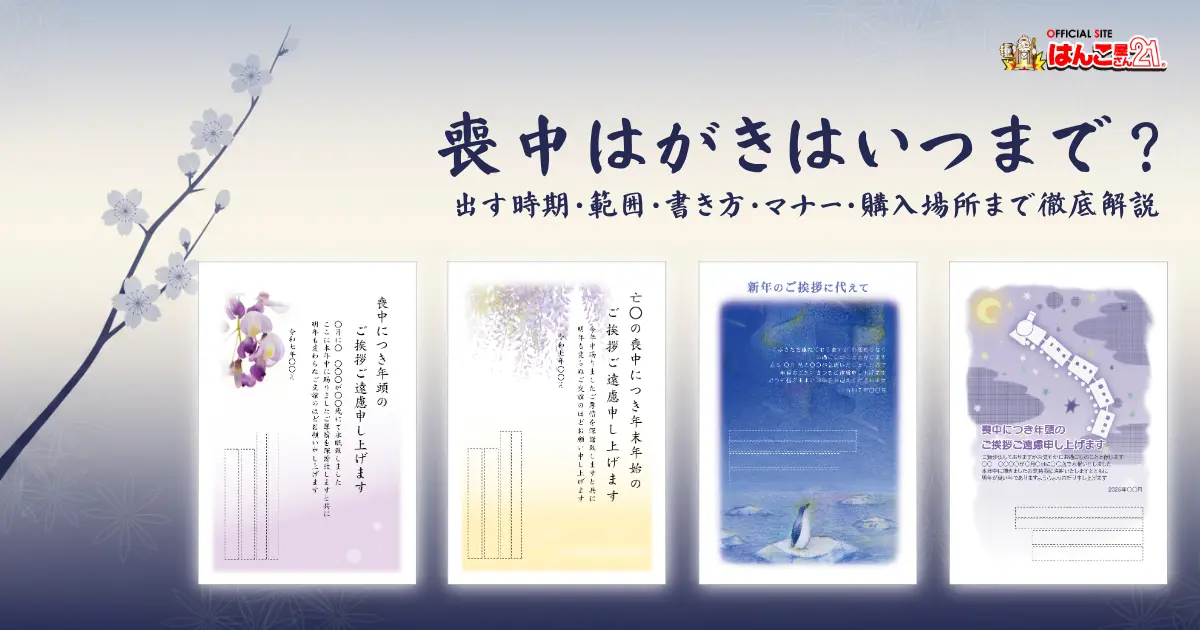

喪中はがきを出すタイミングは?

喪中はがきは、相手が年賀状の準備を始める前に届くように出すことが大切です。目安としては、11月から12月上旬までに相手の手元へ届くように送るのが理想的です。9月や10月などあまりに早い時期に出してしまうと、年末までに忘れられてしまう可能性があるため、早すぎず遅すぎない時期を意識しましょう。

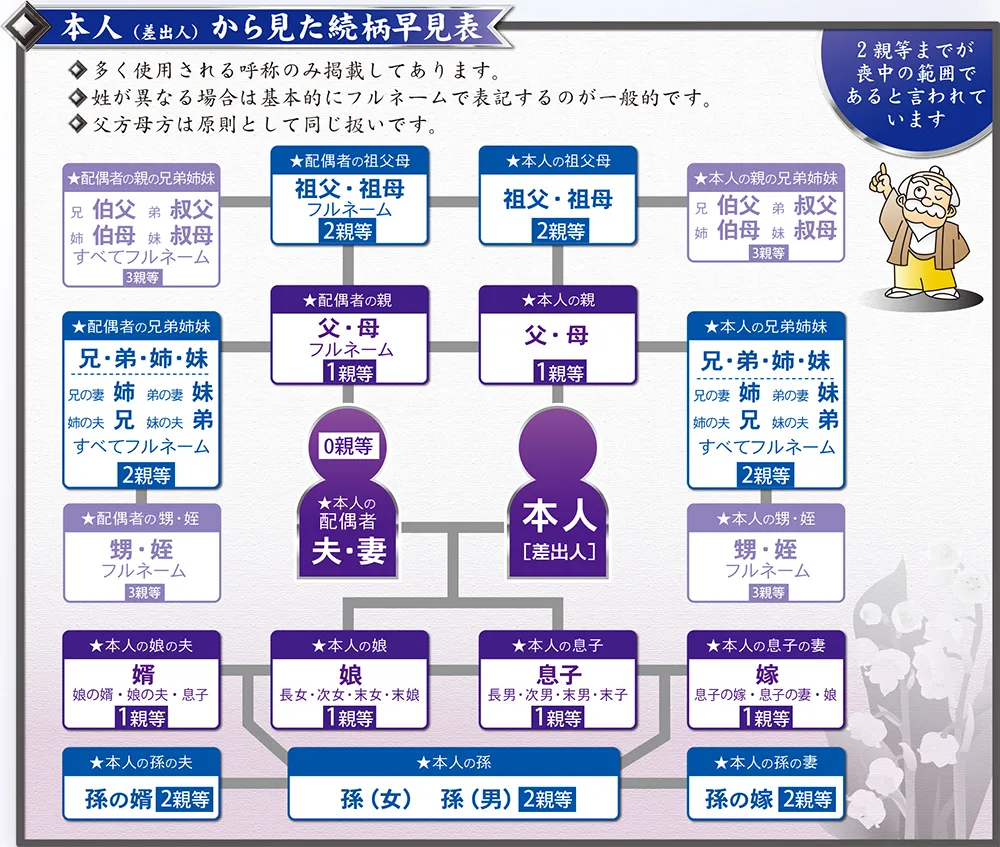

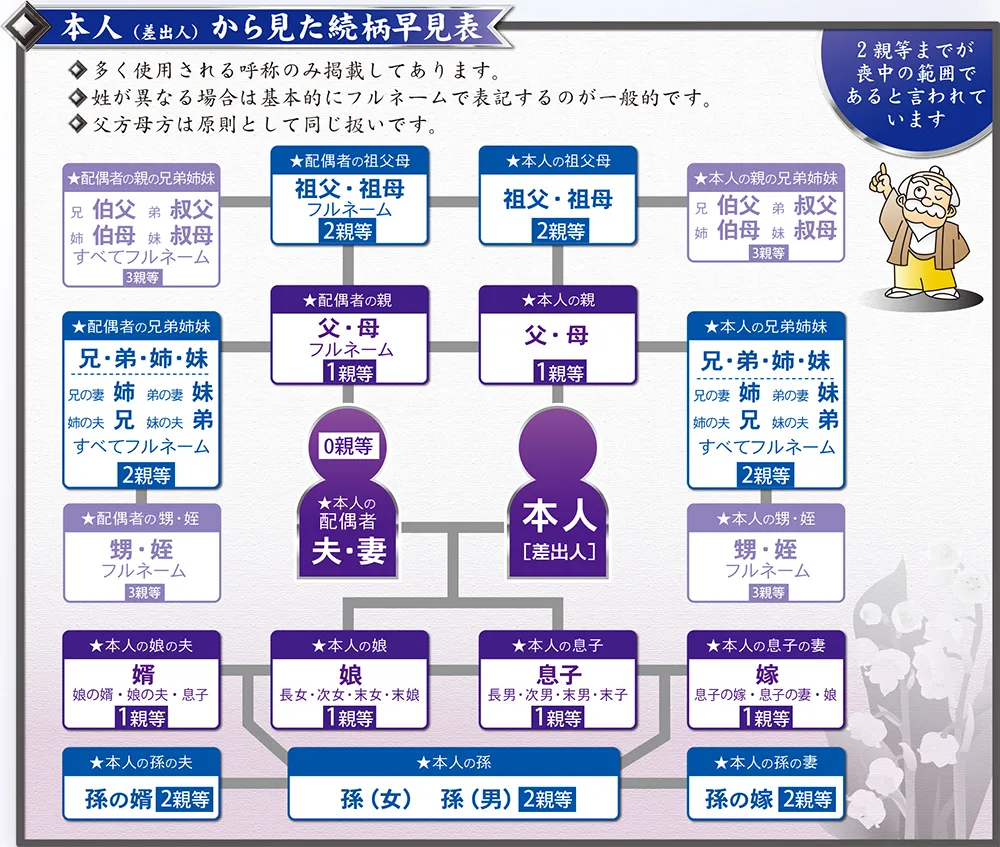

なお、「喪中」とされる範囲は一般的に二親等までの親族を指します。ただし、形式にこだわらず、特に親しい関係だった親戚や知人が亡くなった場合に服喪することも問題ありません。

喪に服す期間は、故人との関係性によって異なります。例えば両親の場合は約13カ月、子どもの場合は約90日、祖父母の場合はおよそ150日が目安とされています。とはいえ、近年では喪中の期間を一律に「1年」として扱うケースが一般的になっています。

喪中はがきはどこまでの人に出すべき?

喪中はがきは、毎年年賀状のやり取りをしている相手や、職場の上司など公私ともにお世話になっている方へ送るのが一般的です。中には、身内であればすでに服喪中であることを知っている場合もあります。そのような相手に対しては、あえて喪中はがきを出さなくてもマナー違反にはなりません。

一方で、故人と親しかった方や、生前に頻繁に交流があった方には、丁寧に喪中はがきを送るのが望ましい対応です。遺族としての立場であっても、亡くなった方と特に関わりのなかった相手であれば、通常どおり年賀状を出しても問題はありません。相手との関係性や状況に応じて、柔軟に判断することが大切です。

喪中はがきを出すのが遅れたときは?

喪中はがきを出し忘れた場合や、連絡が間に合わずに相手から年賀状が届いた場合は、同じように年賀状で返すのは避けましょう。その際は、「寒中見舞い」として返信するのが正式なマナーです。

寒中見舞いは、松の内(一般的には1月7日、関西では1月15日)を過ぎてから立春(2月4日ごろ)までの間に出すのが目安です。年賀状を受け取ったお礼とともに、喪中であったことを丁寧に伝えることで、礼儀を保ちながら相手に感謝の気持ちを表すことができます。

喪中はがきを購入できる場所と販売時期

喪中はがきを購入できる場所は、次のとおりです。

- ネット通販

- コンビニ

- 郵便局

販売時期も併せて紹介します。

ネット通販

服喪の知らせを送るはがきは、郵便局やコンビニエンスストアだけでなく、インターネット通販でも購入できます。現在では、Amazonや楽天市場などの大手オンラインショップでも幅広く取り扱われており、自宅にいながら種類やデザインを比較して選べるのが魅力です。

コンビニ

近年では、親族の逝去をはがきで知らせる習慣が減少しています。これは、年賀状そのものを郵送でやり取りする人が少なくなっていることが大きな理由です。そのため、喪中はがきを店頭で見かける機会も減り、特にコンビニエンスストアでは取り扱いがほとんどなくなっています。

コンビニでの購入を検討している場合は、事前に電話で喪中はがきの在庫や取り扱いの有無を確認することをおすすめします。仮に販売されていたとしても、印刷済みのものは置いていないケースもあるため、購入後に自分で文面を準備する必要があります。スムーズに発送できるよう、早めの準備を心がけましょう。

郵便局

郵便局では、毎年10月1日ごろから喪中はがきの販売が始まります。デザインは年ごとに変わりますが、基本的には「通常タイプ」と「箔押しタイプ」の2種類が用意されています。価格は通常タイプが約580円、箔押しタイプが約650円で、いずれも5枚セットで販売されています。

これらはすべて印刷済みのはがきのため、少人数への連絡であれば手軽に利用できて便利です。ただし、多くの方に送る場合は1枚あたりの単価が高くなりがちなので、必要な枚数を事前に把握してから購入を検討するとよいでしょう。

喪中はがきを書く際の注意点

喪中はがきを書く際の注意点は、次のとおりです。

- 句読点を使わない

- 黒文字で書く

- 漢数字を使用する

それぞれ詳しく解説します。

句読点を使わない

通常の手紙や文書では、読みやすさのために句読点を用いますが、喪中はがきでは句読点を使わないのが一般的な作法です。その代わりに、文の区切りごとに少し空白を入れて、自然に読みやすく整えるようにします。

この習慣は、もともと喪中はがきが筆で書かれていた時代のなごりです。かつて毛筆を使う文化の中では、句読点を用いるのは格式に欠けるとされ、「教養のない書き方」とみなされていました。その名残が現在も受け継がれ、印刷の場合でも句読点を避けて書くことが、喪中はがきの正式なマナーとなっています。

黒文字で書く

お正月前に送る喪中はがきは、弔事の一つにあたります。そのため、祝い事を連想させるような華やかな様式や色使いは避け、文字は必ず黒色で記すのが基本です。

筆で書く場合は、明るい色や彩度の高い墨色は使用できませんが、それ以外であれば特に厳密な指定はありません。濃墨・薄墨のどちらを選んでも問題はなく、伝えたい印象によって使い分けるとよいでしょう。

濃墨を使用すれば、きりっと引き締まった印象となり、喪中であることを明確に伝えられます。一方、薄墨は涙でにじんだ墨のように見えることから、悲しみを表す意味があり、より控えめで慎ましい印象を与えます。どちらを選んでも、相手への思いやりと丁寧さを感じさせることが大切です。

漢数字を使用する

はがきに文章を記す際は、基本的に縦書きで書くのが正式です。特に、故人の年齢や命日を記載する場合は、算用数字(1・2・3など)ではなく、必ず漢数字(〇一二三など)を使用するようにしましょう。これは、漢数字のほうが落ち着いた印象を与え、弔事にふさわしいとされているためです。

また、漢数字を使う際には表記の仕方にも注意が必要です。例えば年齢を「八五歳」と書くのは誤りで、正しくは「八十五歳」と「十」を入れて表記します。漢数字は一文字違うだけで意味合いや印象が変わることもあるため、丁寧に確認して記載することが大切です。

寒中見舞いについて知っておきたいこと

寒中見舞いについて知っておきたいことは、次のとおりです。

- 寒中見舞いの内容

- 寒中見舞いの時期

- 寒中見舞いと喪中について

それぞれ詳しく解説します。

寒中見舞いの内容

もともと寒中見舞いは、喪中の際に使うための挨拶状ではなく、寒さが厳しい季節に相手の健康を気遣って送る便りとして用いられてきました。暑中見舞いの冬版ともいえる存在で、季節の挨拶としての意味合いが本来の目的です。

しかし現在では、喪中の事後報告や、年賀状を頂いた際の返礼として寒中見舞いを出すケースが一般的になっています。また、年賀状を出しそびれた場合や、予想していなかった相手から年始の挨拶を受け取った際にも、寒中見舞いで丁寧にお返しすることができます。

放置せずに一言でも寒中見舞いを送ることで、相手に誠実な印象を与え、こちらの近況も伝わるため、良好な関係を保つきっかけにもなるでしょう。

寒中見舞いの時期

寒中見舞いは、一年のうちでももっとも寒さが厳しい時期に送る挨拶状であり、一般的には1月から2月初旬にかけて送るのがマナーとされています。もし喪中はがきを出しそびれた場合でも、焦って12月中に送るのではなく、年が明けてから投函するようにしましょう。

「寒中」とは、二十四節気でいう「小寒」から「大寒」にあたる時期を指します。寒中見舞いを出す場合は、松の内(一般的には1月7日、関西では1月15日)を過ぎてから、立春(2月4日ごろ)までに相手へ届くようにするのが理想です。郵送には数日かかることもあるため、遅くとも1月末までには投函できるよう、余裕を持って準備しておくと安心です。

寒中見舞いと喪中について

身内が年末に亡くなった場合、喪中はがきを出す時期が遅れてしまい、相手がすでに年賀状を作成・投函していることがあります。特に近年では予約投函を利用する方も多く、このようなケースでは年明けに相手から年賀状が届いてしまうのも自然なことです。

その際は、相手を責めたり慌てたりする必要はありません。喪中はがきを出せなかったことへのお詫びの言葉を添えて、「寒中見舞い」として丁寧に返礼しましょう。すでに喪中はがきを送っていた場合でも、相手に事情を伝える形で寒中見舞いを出すことができます。

なお、喪中はがきは「新年の挨拶を控える旨をお知らせする」ためのものです。そのため、年賀状が届いてもマナー違反ではなく、問題視する必要はありません。大切なのは、相手への感謝と丁寧な対応を忘れずに行うことです。

喪中はがきについてよくある質問

喪中はがきについてよくある質問を、回答形式で紹介します。

- 喪中に年賀状は受け取ってもいい?

- 敬称の書き方は?

- 喪中はがきの書き方と文例が知りたい

- 喪中の方へ新年の挨拶をするときは?

それぞれ詳しく解説します。

喪中に年賀状は受け取ってもいい?

喪中の期間であっても、年賀状を「受け取ること自体」はマナー違反にはなりません。喪中はがきは「自分から新年の挨拶を控える」という意思を伝えるためのものであり、相手から届く年賀状を拒む意味は含まれていません。

そのため、年賀状を受け取った際は、静かに受け取るだけで問題ありません。特に親しい関係の相手に対しては、喪中はがきに「年賀状はお送りいただいてかまいません」といった一文を添えておくことで、相手にも気を遣わせずに済みます。状況に応じて柔軟に対応することが、現代のマナーとして自然です。

敬称の書き方は?

差出人が、ご夫婦やご家族の連名の場合に、代表者様から見て配偶者の義父・義母の場合には、フルネームを書くことが一般的です。代表差様・配偶者様どちらから見ても「父」「母」であり、姓が違うため代表者様から義父母であることがわかるからです。

より丁寧に表現したい場合には「妻の父・母」と書き加えるとよいでしょう。

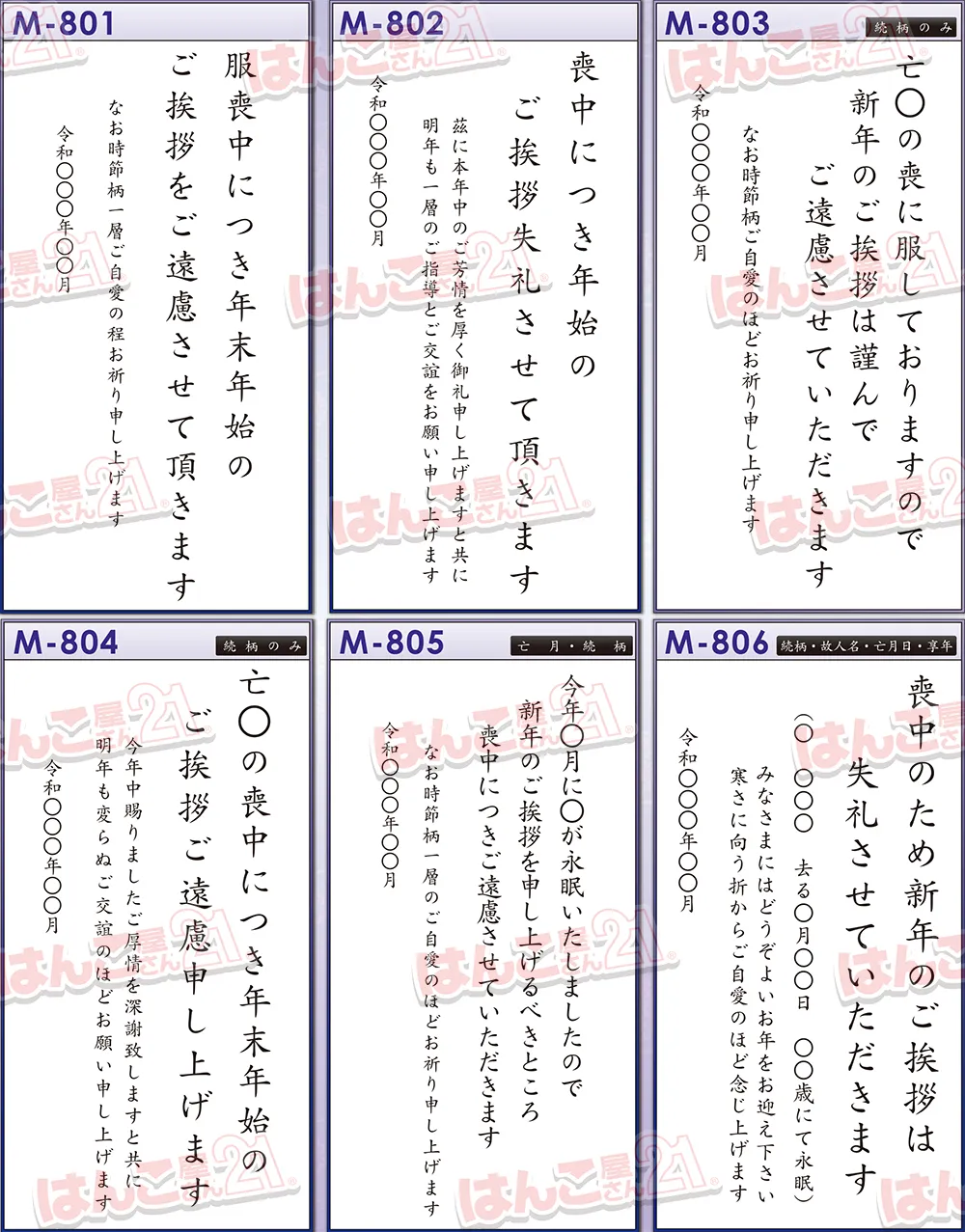

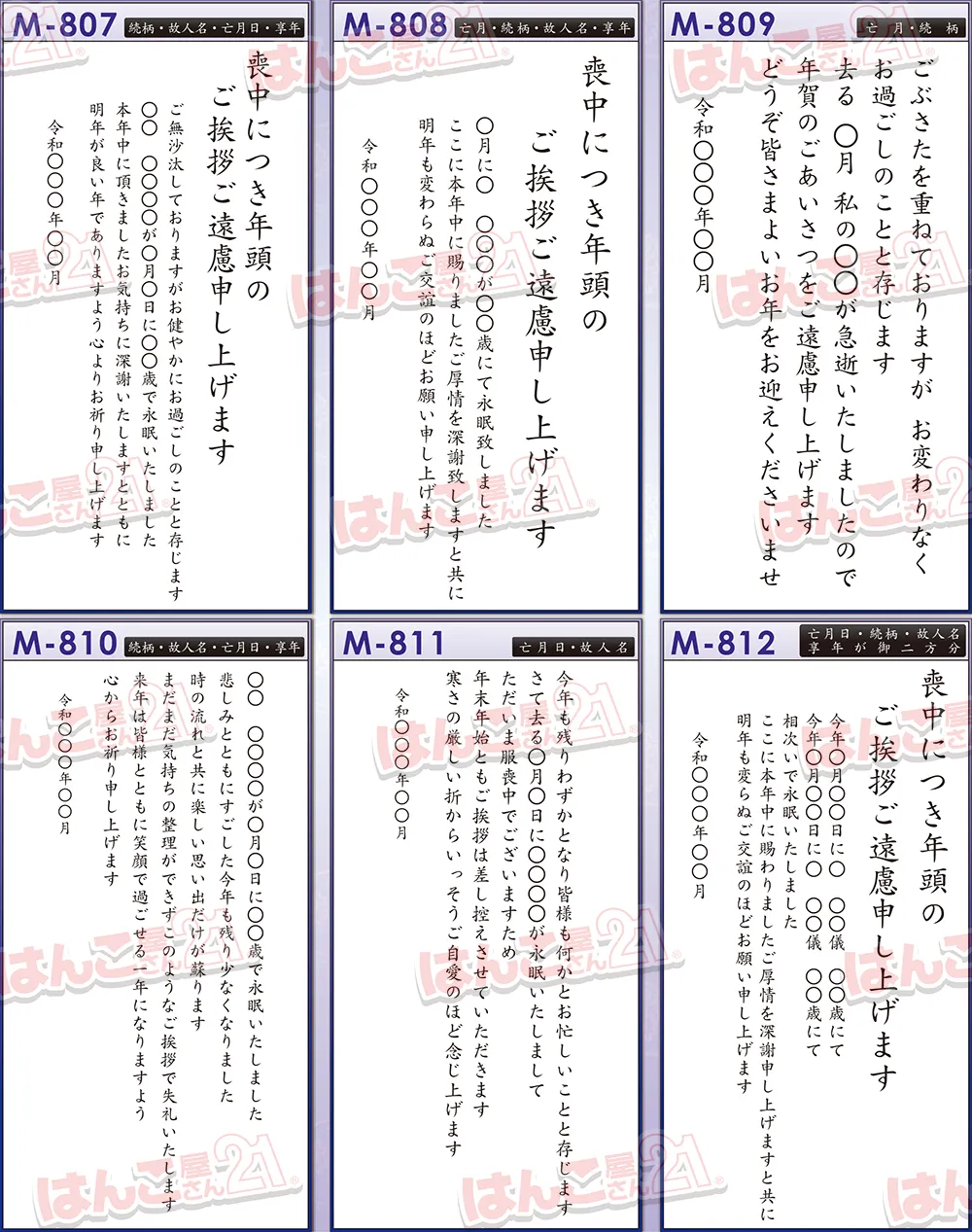

喪中はがきの書き方と文例が知りたい

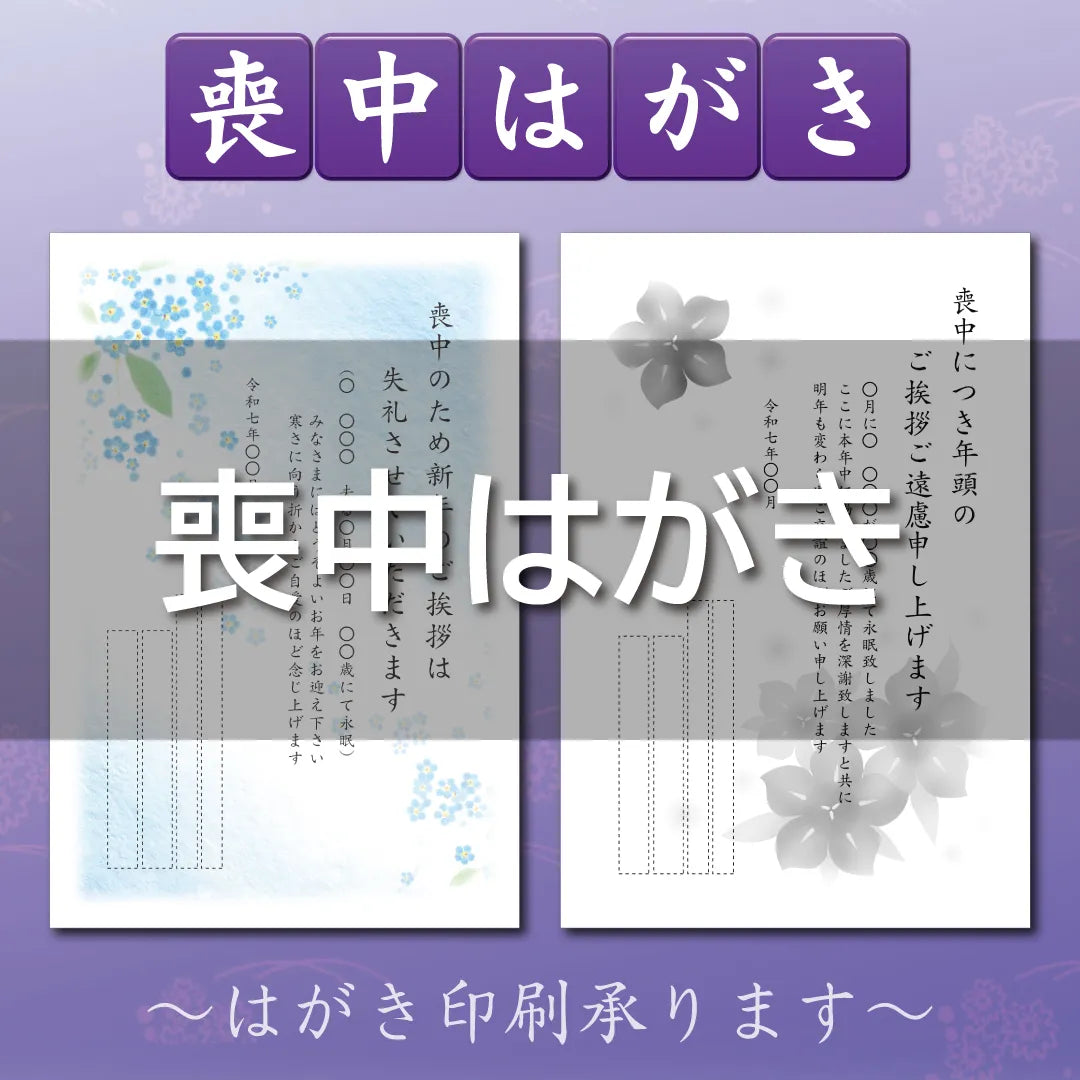

喪中はがきの文例は、次のとおりです。

| 喪中につき年頭のご挨拶は控えさせていただきます

母〇〇が本年〇月〇日に永眠いたしました 本年中に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに 今後も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます 皆様が健やかに新年をお迎えになられますよう心よりお祈り申し上げます |

文面の基本構成は「服喪の挨拶」「誰がいつ亡くなったか」「生前のご厚情への感謝」「今後のお付き合いのお願い」「相手への気遣いを込めた締めの言葉」「日付」という6つの要素から成り立ちます。

このうち、冒頭の挨拶と故人の逝去について触れる部分は必ず入れる必要がありますが、それ以外は省略しても問題ありません。全体としては余計な用件を加えず、静かで落ち着いた印象にまとめることが望ましいでしょう。

喪中の方へ新年の挨拶をするときは?

喪中はがきが届いた場合、相手の事情を尊重して年賀状の送付を控えるのが一般的なマナーです。しかし、「何も送らないのは少し気が引ける」と感じる方も少なくありません。そうしたときには、寒中見舞いを送るとよいでしょう。

まとめ

日本語

日本語 English

English 简体中文

简体中文 繁體中文

繁體中文 한국어

한국어 ไทย

ไทย Tiếng Việt

Tiếng Việt Indonesia

Indonesia Français

Français Español

Español Português

Português