年賀状DMのメリットは?作るときのポイントや注意点まで解説

年賀状DMとは、その名のとおり「年賀はがきの形式で送るダイレクトメール」を指します。

ビジネスシーンでは、新年のご挨拶に加えて、セール情報やお知らせを伝える販促ツールとしても利用されています。

この記事では、年賀状DMの主なメリットと、作成時のポイント・注意点などを整理してご紹介します。

年賀状DMのメリット

年賀状DMには、次のようなメリットがあると考えられます。

-

- 開封されやすい

- DM保管率が比較的高い

- 競合が少ない時期に届けられる

- 既存顧客との関係を見直すきっかけになる

- 休眠顧客への再アプローチがしやすい

- 新規見込み顧客への接点づくりに活用できる

それぞれ見ていきます。

開封されやすい

年賀状は、一般的なハガキ型DMと比べて目を通してもらえる可能性が高いとされています。

「新年のご挨拶」という位置づけから、内容を一度は確認してもらえるケースが多く、相手にメッセージが届きやすい点は一つの特徴です。

また、お正月は自宅でゆっくり過ごす方が多く、届いた年賀状に目を通す時間も取りやすい時期です。日常が忙しい時期と比べると、文面やデザインを落ち着いて見てもらえる場面も増えるでしょう。

このように、年賀状DMは「見てもらえるタイミング」に合わせて届けやすく、工夫次第で一定の宣伝効果が期待できる手段といえます。

DM保管率が比較的高い

年賀状DMは、一般的なDMと比べると、しばらく手元に残してもらえることが多い傾向にあります。

通常のDMは、内容を軽く確認したあとすぐに処分されてしまうこともありますが、年賀状形式の場合は、ほかの年賀状と一緒に保管されるケースも少なくありません。

特に、お年玉付き年賀状を利用した場合は、抽選日までは保管されることが多く、結果的に目に触れる機会が増えます。

また、年始限定のイベント情報や割引クーポンなどを掲載しておくと、「必要なときまで取っておこう」と感じてもらえる可能性もあります。

競合が少ない時期に届けられる

年賀状DMは、他のDMと重なりにくい時期に届けやすい点も特徴です。

一般的なDMでは「タウンメール(配達地域指定郵便物)」を利用することができ、顧客リストがなくても特定エリアの全戸に送付できます。しかし、この配達地域指定郵便物は、毎年12月15日〜翌年1月14日まで取り扱いが停止されます。

この期間に活用しやすいのが年賀状形式のDMです。同じタイミングで届く宣伝物が相対的に少なくなるため、内容を見てもらえる可能性が高まりやすいという点は、検討材料のひとつになるでしょう。

既存顧客との関係を見直すきっかけになる

年賀状DMは、既存顧客との関係性を改めて見直すきっかけとしても活用できます。

年賀状は日本の習慣として浸透しており、「新年のご挨拶」として自然に受け取ってもらいやすい形式です。

年始は一般的なDMの送付が少ない時期でもあるため、「このタイミングでのご挨拶」として印象に残りやすい面もあります。

既存顧客との関係づくりを意識する場合は、商品やサービスの宣伝よりも、日頃の利用や支援への感謝を丁寧に伝える内容にするのがおすすめです。

そのうえで、今後も利用してもらえるような一言を添えることで、今後の関係性を維持・強化するきっかけになります。

休眠顧客への再アプローチがしやすい

年賀状DMは、しばらく利用のない「休眠顧客」にアプローチする手段としても使えます。

一度来店・購入があったものの、その後しばらくご利用がない方は少なくありません。年賀状という形式であれば、営業色が強くなりすぎず、自然なご挨拶として送ることができます。

「新年のご挨拶を送ってくれたお店」として認識してもらうことで、忘れかけていたお店・サービスを思い出してもらうきっかけにもなり、そこから、再来店や再購入につながる可能性もあります。

新規見込み顧客への接点づくりに活用できる

年賀状DMは、新規の見込み顧客との接点づくりにも活用できます。

お正月は、多くの方が前向きな気分で過ごす時期です。「何か新しいことを始めよう」と考える方も多く、普段は目に留まらない情報にも関心を持ってもらえる場合があります。

年賀状DMに、新サービスの案内や新年キャンペーンなどを盛り込むことで、「機会があれば利用してみよう」と感じてもらえるきっかけになり得ます。

実際の反応は業種やターゲットによって変わりますが、新規顧客を増やすための一つの施策として検討できる方法です。

年賀状DMを作るときのポイント

年賀状DMを作成する際の主なポイントは、次のとおりです。

- 顧客によってデザインを変える

- シンプルなデザインにする

- 手書き風メッセージを意識する

- 年始限定の特典をつける

それぞれ見ていきます。

顧客によってデザインを変える

年賀状DMを効果的に活用するには、他の年賀状に埋もれないよう、「誰に向けて何を伝えたいのか」を意識したデザインにすることが大切です。

まず、そのDMが

・新規顧客の開拓を目的としているのか

・既存顧客との関係維持・強化を目的としているのか

といった点を明確にしましょう。

たとえば、新規顧客向けであれば、商品やサービスの特徴がひと目で分かるデザインが向いています。

休眠顧客向けであれば、リニューアル情報や新サービスなど、「以前と変わった点」を入れることで、再び興味を持ってもらえる可能性があります。

既存顧客向けの場合は、温かみのあるメッセージや、親しみやすいデザインにすることで、信頼関係を維持しやすくなります。

このように、目的やターゲットに合わせてデザインを変えることで、相手にとって「自分宛ての年賀状」と感じてもらいやすくなります。

シンプルなデザインにする

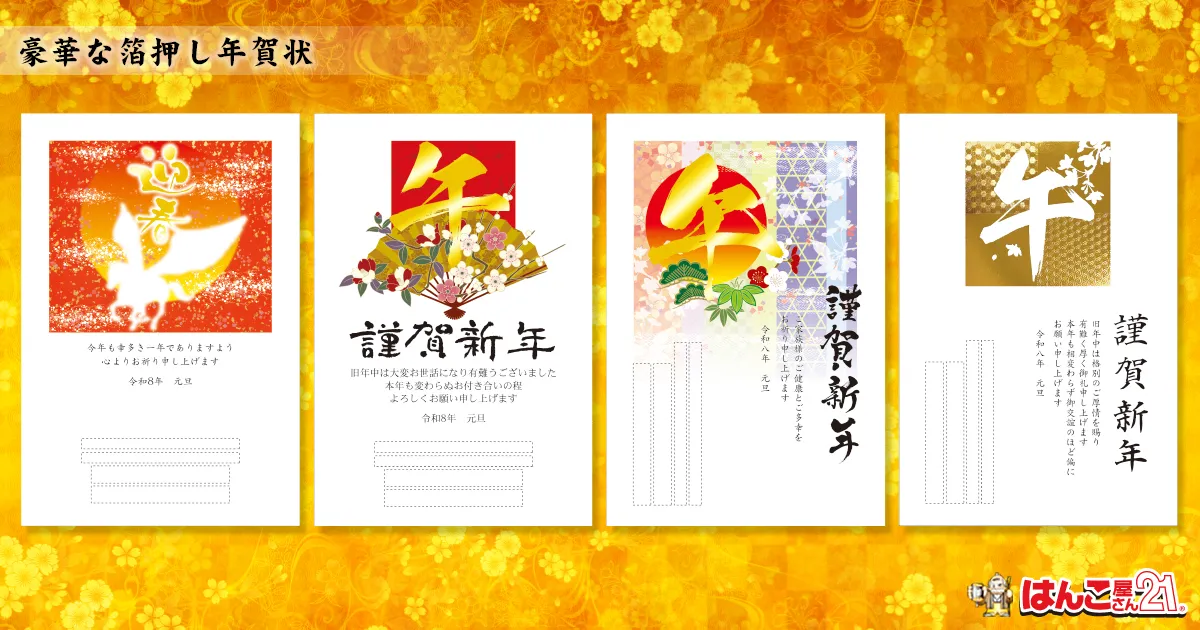

年賀状DMは、一般的な販促DMと差別化するためにも、「新年らしさ」を取り入れたデザインにするのがおすすめです。

せっかく年賀状形式で送っても、通常のDMとほとんど変わらないデザインだと、特別感が伝わりにくくなってしまいます。

デザインには、その年の干支や門松、富士山、初日の出、梅の花など、お正月らしいモチーフを適度に取り入れると季節感が出ます。

一方で、全体の雰囲気は落ち着いたトーンにまとめると、幅広い年代に受け入れられやすくなります。

ただし、装飾が多すぎると肝心のメッセージが見えにくくなります。背景やイラストは控えめにし、伝えたい文章がきちんと読めるレイアウトを意識しましょう。

手書き風メッセージを意識する

年賀状DMでは、印刷された本文に加えて、手書き風のメッセージを添えると、全体の印象が柔らかくなります。

実際に手書きで追記できない場合でも、明朝体や楷書体など、筆文字や手書き感のあるフォントを使うことで、機械的な印象を少し和らげることができます。

「いつもありがとうございます」「本年もよろしくお願いいたします」といった短い一言でも、相手を気づかう言葉を入れることで、「自分宛てに送ってくれた」と感じてもらいやすくなります。

その結果、本文にも目を通してもらいやすくなり、内容が記憶に残る可能性も高まります。

年始限定の特典をつける

新年は、「心機一転」「新しいことに挑戦したい」と考える方が増える時期です。このタイミングで年賀状DMを送る場合、年始限定のクーポンや優待などを一緒にご案内すると、来店や購入のきっかけになりやすくなります。

また、新年から春先にかけては、入学・就職・転居といった“新生活”の準備が進む時期でもあります。4月からの新生活に向けて情報収集を始める方も多いため、このタイミングで関連商品・サービスの情報を載せるのは一つの方法です。

文具・家具・美容・ファッション・習い事などの分野では、新生活や新年を意識した案内が検討されることも少なくありません。

「新年のご挨拶」「特典のご案内」「これからの季節に役立つ情報」を組み合わせることで、挨拶状としての役割と販促としての役割を両立しやすくなります。

年賀状DMの注意点

年賀状DMを作成する際に意識したい主なポイントは、次のとおりです。

- 年賀状らしさを残す

- 営業らしさを抑える

- 年賀はがきを用意する

- 年始に届くよう調整する

順に確認していきます。

年賀状らしさを残す

年賀状DMを作るときは、「年賀状らしさ」をある程度残すことが大切です。

普段のDMと変わらない内容・デザインにしてしまうと、年始に送る意図が伝わりにくくなり、ほかの年賀状の中で違和感を与えてしまう可能性もあります。

新年のご挨拶の文章や季節感のあるイラストなどを盛り込むことで、「新年のご挨拶」として自然に受け取ってもらいやすくなります。

そのうえで、必要なご案内や情報をさりげなく添える構成にすると、バランスの取れた年賀状DMになります。

営業らしさを抑える

年賀状DMでは、通常のDMと比べて、営業色をやや控えめにすることがポイントです。

特に既存顧客向けの場合は、はじめに「日頃のご愛顧への感謝」や「本年もよろしくお願いいたします」といった基本的な挨拶をしっかり伝えることが大切です。

キャンペーン情報や特典の紹介は、有用な情報として添えるイメージで盛り込むとよいでしょう。

「営業DM」としてではなく、「ご挨拶の中でのご案内」と受け取ってもらえるように工夫することで、受け手にとっても負担感の少ない内容になります。

年賀はがきを用意する

年賀状DMを作成する際は、「官製年賀はがき」または「私製はがき」を使用します。

官製年賀はがきは、あらかじめ「年賀」と印刷されており、切手を貼る必要がないため、準備の手間を減らせます。

また、お年玉抽選番号が付いているため、抽選日までは保管されることが多く、その分だけ見てもらえる機会が増える可能性があります。

一方、デザインの自由度を重視したい場合は、私製はがきが向いています。レイアウトや紙質などをブランドイメージに合わせて選べるため、オリジナリティを出しやすい方法です。

年始に届くよう調整する

年賀状として扱ってもらうには、投函の時期にも注意が必要です。

年賀状の受付開始日は毎年12月15日からで、それ以前に投函すると「年賀郵便」としてではなく、通常郵便として配達される場合があります。

たとえば、2026年(令和8年)の元日に届けたい場合は、2025年12月25日(木)ごろまでに投函しておくと、比較的安心です。

年末は郵便物が増えるため、直前の投函では元日配達に間に合わない可能性もあります。余裕を持って、12月20日ごろまでの準備・投函を目安にすると良いでしょう。

年賀状DMの例文

ここでは、年賀状DMの文面例を「BtoC向け」と「BtoB向け」に分けてご紹介します。

BtoC向けの内容

BtoC(一般のお客様向け)の年賀状DMの例文は、次のとおりです。

新年あけましておめでとうございます。

昨年は格別のご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。

本年も皆さまにご満足いただける商品とサービスをお届けできるよう、スタッフ一同努めてまいります。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

旧年中はご来店いただき、誠にありがとうございました。

今年も〇〇様に喜んでいただける企画やサービスをお届けできるよう、心を込めて取り組んでまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

BtoC向けの文面では、「親しみ」と「感謝の気持ち」を丁寧に伝えることがポイントです。

定番の挨拶表現を用いつつ、お店やスタッフの姿勢が分かる一言を添えることで、印象がやわらかくなります。

BtoB向けの内容

BtoB(企業・法人向け)の年賀状DMの例文は、次のとおりです。

謹賀新年

旧年中はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

本年もなお一層のサービス向上に努め、貴社のご発展に貢献できるよう尽力いたします。

変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

新春を迎え、貴社のますますのご繁栄をお祈り申し上げます。

昨年は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございました。

本年も引き続き良きお取引を重ねられますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

BtoB向けでは、形式や言い回しにある程度のフォーマルさが求められます。

冒頭でしっかりと感謝の気持ちを伝えたうえで、「今後も関係を大切にしたい」という姿勢が伝わる文章にまとめると、ビジネスシーンに適した年賀状になります。

まとめ

年賀状DMは、年始というタイミングを活かして、既存顧客・休眠顧客・見込み顧客などにあらためてアプローチできる手段のひとつです。

新年のご挨拶とあわせて、日頃の感謝や簡単な特典のご案内を盛り込むことで、関係性を見直すきっかけづくりにつながります。

デザインや文面では、「年賀状らしさ」と「温かみ」を意識しつつ、営業色はやや控えめにするのがポイントです。

業種やターゲットに合わせて内容や表現を調整しながら、自社に合ったかたちで年賀状DMを活用してみてはいかがでしょうか。

日本語

日本語 English

English 简体中文

简体中文 繁體中文

繁體中文 한국어

한국어 ไทย

ไทย Tiếng Việt

Tiếng Việt Indonesia

Indonesia Français

Français Español

Español Português

Português